Douglas L. Medin

Como posso ficar tão confuso com uma distinção simples como a diferença entre investigação básica e aplicada? Fiz um rascunho inicial de uma coluna sobre este tema há meses atrás, e honestamente, foi sobretudo algaravia.

No seu livro de 1997, Quadrante do Pasteur, Donald Stokes reviu uma boa parte da história e do significado político de diferentes ideias sobre a relação entre a investigação básica e aplicada. Pode valer a pena examinar as nossas próprias ideias sobre o tema. Muitos de nós no meio académico podemos andar por aí com uma atitude implícita ou explícita de “básico é melhor”. Imagine dois professores-assistentes a chegar para a posse e um tem muitas publicações em Ciência Psicológica e o outro tem muitas em Ciência Psicológica Aplicada (uma revista hipotética). Qual dos dois tem mais hipóteses de obter a posse? Corrige-me se estiver errado, mas parece-me que – mãos para baixo – é o primeiro. A minha nomeação académica é tanto em psicologia como em educação, e pelo menos alguns dos meus colegas de psicologia olham para baixo na investigação educacional como (meramente ou apenas) aplicada e justificam a sua atitude com base no facto de ser largamente ateórica e não muito interessante (e neste ponto estão simplesmente errados).

Mas imaginem que a ciência psicológica surgiu num país em desenvolvimento que estava continuamente a enfrentar questões cruciais na saúde, educação e bem-estar, e que as universidades se dedicavam a abordar as necessidades nacionais. Agora talvez o professor assistente que publicou em Ciência Psicológica Aplicada obtenha o aceno.

No Quadrante do Pasteur, Stokes defende uma distinção de três vias entre investigação básica pura, investigação aplicada pura, e investigação básica inspirada no uso (para a qual o protótipo é Louis Pasteur). Gosto do termo inspirado no uso porque sugere muito literalmente que as considerações de uso podem estimular a investigação fundacional. Mas sou bastante duvidoso de que “puro” esteja ligado a qualquer uma das categorias pelas razões que se seguem.

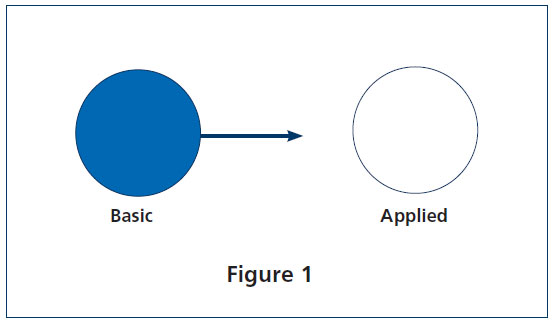

Os meus colegas psicólogos podem apontar que as categorias básico e aplicado são incompletas porque, por si só, não captam a história causal entre a investigação básica e aplicada. A versão curta é assim: Nós, psicólogos, fazemos perguntas básicas sobre como funciona a mente e alcançamos percepções fundamentais sobre a natureza dos processos cognitivos e sociais, tais como julgamento, percepção, memória e afins. Estas percepções têm implicações e aplicações tão abrangentes como a concepção de telemóveis, determinando o tamanho ideal dos júris, deixando de fumar, ou montando uma campanha política eficaz. O caminho é da teoria à aplicação. As pessoas em ambientes aplicados têm de fazer algo, mas o padrão da prática baseada em provas e saber porque é que algo funciona tem de esperar pelos fundamentos fornecidos pela investigação básica (ver Figura 1).

Os meus colegas psicólogos podem apontar que as categorias básico e aplicado são incompletas porque, por si só, não captam a história causal entre a investigação básica e aplicada. A versão curta é assim: Nós, psicólogos, fazemos perguntas básicas sobre como funciona a mente e alcançamos percepções fundamentais sobre a natureza dos processos cognitivos e sociais, tais como julgamento, percepção, memória e afins. Estas percepções têm implicações e aplicações tão abrangentes como a concepção de telemóveis, determinando o tamanho ideal dos júris, deixando de fumar, ou montando uma campanha política eficaz. O caminho é da teoria à aplicação. As pessoas em ambientes aplicados têm de fazer algo, mas o padrão da prática baseada em provas e saber porque é que algo funciona tem de esperar pelos fundamentos fornecidos pela investigação básica (ver Figura 1).

Obviamente, há inúmeros passos entre a investigação básica inicial e as eventuais aplicações práticas. Estes passos envolvem frequentemente pormenores confusos e muitas decisões sobre factores que provavelmente não importam, mas talvez importem. Pode-se ter a sensação de que a concepção experimental limpa está a ser gradualmente comprometida por estes pequenos detalhes. E não ajuda que a teoria com que estamos a trabalhar possa não ter nada a dizer sobre estas decisões. Alguém deveria fazer este trabalho mas, da perspectiva daqueles de nós que fazem investigação básica, talvez devesse ser outra pessoa (que não nós).

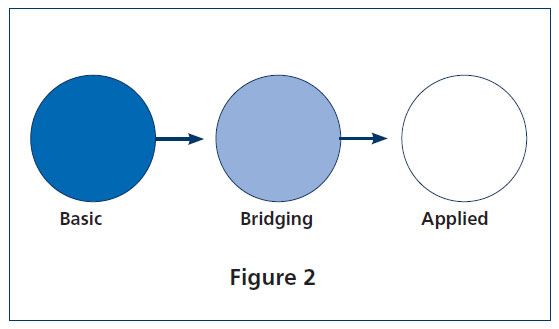

Num ponto da minha história de trabalho, este estereótipo correspondia bastante bem às minhas próprias atitudes. A minha opinião era que havia um fosso tal entre teoria e aplicação que precisávamos não de dois, mas de três subtipos de investigação: básico, aplicado, e uma interface que ocupa o meio-termo entre os dois (Figura 2). Claro que, se preferirmos uma abordagem mais analítica em vez de intuições de assento das calças, provavelmente não podemos fazer melhor do que o trabalho de 2009 do APS Fellow and Treasurer Roberta Klatzky sobre a aplicação e “dar psicologia” (emprestado de Miller, 1969).

Num ponto da minha história de trabalho, este estereótipo correspondia bastante bem às minhas próprias atitudes. A minha opinião era que havia um fosso tal entre teoria e aplicação que precisávamos não de dois, mas de três subtipos de investigação: básico, aplicado, e uma interface que ocupa o meio-termo entre os dois (Figura 2). Claro que, se preferirmos uma abordagem mais analítica em vez de intuições de assento das calças, provavelmente não podemos fazer melhor do que o trabalho de 2009 do APS Fellow and Treasurer Roberta Klatzky sobre a aplicação e “dar psicologia” (emprestado de Miller, 1969).

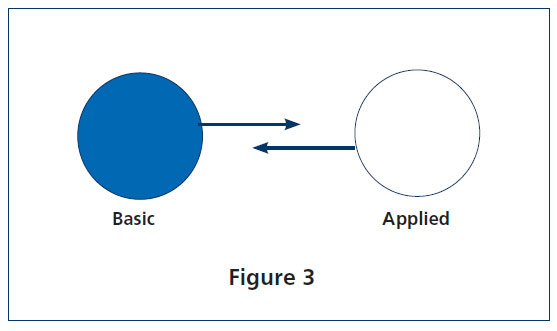

É testemunho das minhas capacidades selectivas de (in)atenção que eu também estava bem ciente de contra-exemplos à Figura 2 que vão no sentido inverso. Considere, por exemplo, a teoria da detecção de sinais, que é indiscutivelmente uma das realizações mais significativas do nosso campo. Ela nasceu dos esforços da Segunda Guerra Mundial para interpretar imagens de radar e lidar com a comunicação através de canais “ruidosos”. Os cientistas psicólogos foram envolvidos bastante cedo, e o papel Tanner, Green, and Swets (1954) é um clássico. A questão central de separar a sensibilidade à informação do viés de resposta continua a sofrer um desenvolvimento teórico.  A teoria da detecção de sinais também goza de uma aplicação sempre em expansão. Em suma, se estamos a falar de histórias causais, precisamos de incluir o caminho mostrado que vai da investigação aplicada à investigação básica (Figura 3). Os meus colegas de educação considerariam isto demasiado óbvio para mencionar. Mas é um lembrete aos meus colegas de psicologia que quando ignoram o lado da aplicação das coisas, também podem estar a ignorar uma rica fonte de ideias teóricas e desafios. Portanto, que tal concordarmos em abandonar as conotações pejorativas do termo investigação aplicada?

A teoria da detecção de sinais também goza de uma aplicação sempre em expansão. Em suma, se estamos a falar de histórias causais, precisamos de incluir o caminho mostrado que vai da investigação aplicada à investigação básica (Figura 3). Os meus colegas de educação considerariam isto demasiado óbvio para mencionar. Mas é um lembrete aos meus colegas de psicologia que quando ignoram o lado da aplicação das coisas, também podem estar a ignorar uma rica fonte de ideias teóricas e desafios. Portanto, que tal concordarmos em abandonar as conotações pejorativas do termo investigação aplicada?

Então, dicotomias perigosas, tais como investigação básica versus investigação aplicada, prestam-se a estereótipos. Criam também fronteiras que podem atrapalhar o caminho. Por exemplo, se estiver inclinado a fazer investigação psicológica que tenha alta fidelidade às circunstâncias do mundo real, poderá ser acusado de fazer investigação aplicada, porque a investigação aplicada, por definição, tem de ser de alta fidelidade. Mas o medo da fidelidade é uma doença muito peculiar, e o nosso campo deve esforçar-se por superá-la.

Estas categorias também podem ser utilizadas politicamente numa espécie de jogo de três cartas Monte para esconder valores. A investigação aplicada reflecte de forma transparente um conjunto de juízos de valor. Há uma diferença entre usar a teoria da persuasão para encorajar os adolescentes a permanecerem na escola versus encorajá-los a começar a fumar. É bom poder recorrer ao argumento de que a investigação básica é neutra em termos de valores e que existe uma ciência pura sob a forma de uma busca não contaminada pelo conhecimento.

Nice, mas, na minha opinião, muito errada. Se a investigação fundamental fosse neutra em termos de valor, precisaríamos mesmo de painéis de revisão ética? O uso de animais não humanos na investigação reflecte frequentemente o juízo de que o bem-estar humano é mais importante do que o bem-estar animal (fazemos coisas aos animais que nunca faríamos às pessoas). Especialmente importante, mais uma vez na minha opinião, é o papel dos valores positivos na investigação básica. Estes valores reflectem-se nas questões que escolhemos colocar (ou não colocar), como escolhemos colocá-los, quem escolhemos estudar (ou não estudar), e quem conduz a investigação. Embora os tenha rotulado como valores positivos, eles tornam-se potenciais negativos quando não fazemos perguntas relevantes, fazemo-los de forma a favorecer um grupo em detrimento de outro, e prezam a propriedade da ciência em detrimento da abertura. Frequentemente, os valores em jogo são valores culturais, valores que podem ser diferentes em outras culturas e contextos.

Há já algum tempo que a National Science Foundation tem exigido que as propostas de bolsas tenham uma secção de “impactos mais amplos”. Para ser específico, actualmente em discussão na NSF (ver www.nsf.gov/nsb/publications/2011/06_mrtf.jsp) é a ideia de que os projectos devem abordar objectivos nacionais importantes, incluindo entre outros, o aumento da competitividade económica dos Estados Unidos; desenvolvimento de uma força de trabalho globalmente competitiva nos domínios da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM); maior participação de mulheres, pessoas com deficiência, e minorias subrepresentadas nos domínios da STEM; aumento das parcerias entre o meio académico e a indústria; e aumento da segurança nacional.

Muitos (mas talvez não todos) destes podem ser valores que endossa, e podem influenciar a forma como faz a sua investigação básica. É difícil evitar a conclusão de que a investigação básica não pode desviar a confusão de valores da investigação aplicada. Se não podemos continuar a fingir que a investigação básica é pura (aliás, até a pureza pode ser um valor), pode ser uma boa ideia prestar mais atenção aos valores que se reflectem no que fazemos e como o fazemos.

Em resumo, ainda estou um pouco confuso sobre a investigação básica versus a investigação aplicada, mas a ideia de que a investigação proporciona a oportunidade de expressar valores que me interessam parece-me uma coisa boa. Resumindo: Aplicado não é “meramente” aplicado, mas está cheio de fascinantes puzzles de investigação. O básico não é “puro”, mas sim saturado de valores, idealmente valores que nos fazem orgulhosos de sermos cientistas psicológicos, mas em qualquer caso valores que merecem atenção.

Footnotes

Neste jogo de cartas, o dealer mostra ao jogador uma carta e depois coloca-a virada para baixo ao lado de duas outras cartas. O croupier mistura as cartas e depois pede ao jogador para escolher uma. Se o jogador escolher a carta original, ele ou ela ganha, mas o dealer pode empregar uma série de truques (como a troca de cartas) para impedir que o jogador escolha a carta certa. Voltar ao texto

A resposta a esta proposta tem sido uma crítica bimodal e aguçada, com alguns estudiosos a argumentarem que os padrões “diluem” objectivos previamente destacados como a promoção da diversidade e outros a oporem-se a estes valores, porque eles atrapalhariam a pesquisa pura e básica. Em resposta a este feedback, o grupo de trabalho encarregado de desenvolver estas normas está actualmente a repensar e a revê-las. Fique atento. Voltar ao Texto