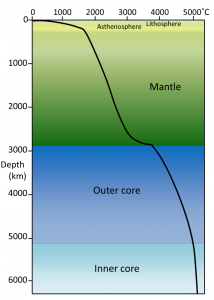

これまで変成作用について述べてきたように、地球の内部温度は深さが増すにつれて上昇します。 しかし、図9.10に示すように、その上昇率は直線的ではありません。 図9.10に示すように、地球の内部温度の上昇は直線的ではなく、上部100kmでは15〜30℃/km程度ですが、マントルでは急激に低下し、マントルの底部では急速に上昇し、コアではゆっくりと上昇します。 地殻の底では1000℃前後、マントルの底では3500℃前後、地球の中心では5000℃前後の温度になる。 リソスフィア(上部100km)の温度勾配は、テクトニックな環境に応じてかなり変化する。

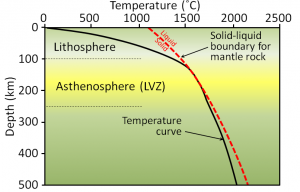

図9.11は、マントルの上部500kmにおける典型的な温度曲線を、乾燥マントル岩石の融解曲線と比較したものです。 深さ100~250kmの範囲では、温度曲線は乾燥マントル岩石の融解境界に非常に近いものとなっています。 したがって、これらの深さでは、マントル岩石はほとんど溶けていないか、一部が溶けている状態です。 余分な熱が存在し、温度線が融解線と交差する場合や、水が存在する場合には、完全に溶けていることもある。 マントルのこの領域は、融点に近い岩石の中では地震波が遅くなることから低速度帯と呼ばれており、もちろんアステンスフィアとも呼ばれている。 250km以下では融解線の左側に位置しており、ここからコア-マントル境界まではマントルが固体であることを示しています。

マントル主要部の温度勾配がリソスフェアに比べて非常に小さいことから、マントルは対流しており、深部の熱が熱伝導だけの場合よりも速く地表に運ばれていると解釈されています。

マントルの対流は、コアから下部マントルへの熱の移動の産物です。

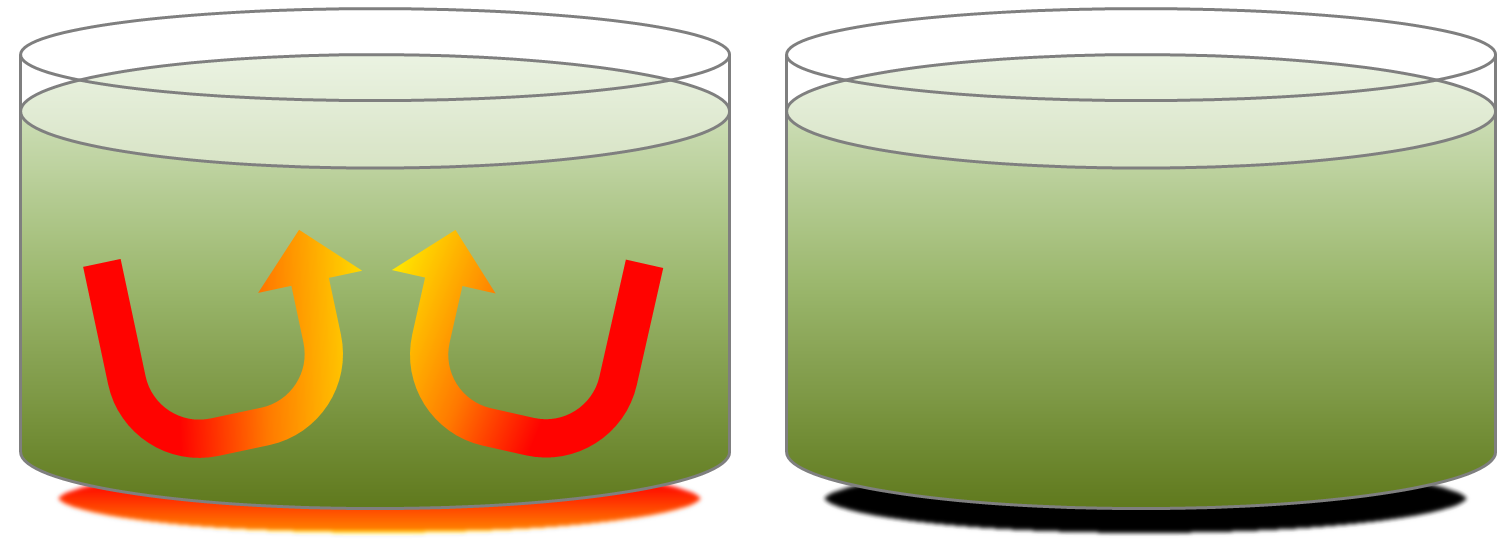

マントルの対流は、コアから下部マントルへの熱の伝達によるものです。熱したストーブの上のスープ鍋のように(図9.12)、熱源に近い物質は熱くなって膨張し、上の物質よりも軽くなります。 浮力によって上昇し、側面から冷たい物質が流れ込んでくる。

スープポットの例のように、地球のマントルは、コアが冷却されて岩石の強度に打ち勝つだけの熱伝導が得られなくなると、対流しなくなります。

なぜ地球の内部は熱いのか

地球の内部の熱は主に2つの熱源から来ており、それぞれが熱の約50%を占めています。

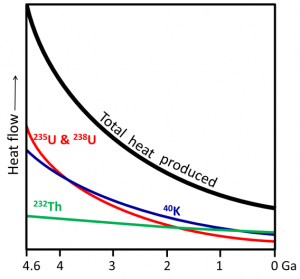

もう1つの熱源は放射能で、主にマントルに存在する235U、238U、40K、232Thの自発的な放射性崩壊です。 図に示すように、この方法で生成された熱の総量は、時間とともに減少しており(これらの同位体が使い尽くされているため)、現在では地球形成時の約25%となっています。 これは、地球の内部が徐々に冷えてきていることを意味しています。