Que savons-nous du temps ? Le langage nous dit qu’il « passe », qu’il se déplace comme un grand fleuve, nous entraînant inexorablement avec lui, et, à la fin, nous lave sur sa rive tandis qu’il continue, inarrêtable. Le temps s’écoule. Il va toujours de l’avant. Ou bien est-ce le cas ? Les poètes nous disent aussi que le temps trébuche, rampe, ralentit ou même, parfois, semble s’arrêter. Ils nous disent que le passé peut être inéluctable, immanent aux objets, aux personnes ou aux paysages. Lorsque Juliette attend Roméo, le temps passe lentement : elle attend avec impatience que Phaethon prenne les rênes du char du Soleil, car il fouetterait les chevaux et « apporterait immédiatement la nuit nuageuse ». Lorsque nous nous réveillons d’un rêve vif, nous sommes vaguement conscients que la notion de temps que nous venons d’expérimenter est illusoire.

Carlo Rovelli est un physicien théorique italien qui veut faire saisir aux non-initiés l’excitation de son domaine. Son livre Sept brèves leçons de physique, avec ses essais concis et pétillants sur des sujets tels que les trous noirs et les quanta, s’est vendu à 1,3 million d’exemplaires dans le monde. Voici maintenant The Order of Time, une œuvre vertigineuse et poétique dans laquelle je me suis retrouvé à abandonner tout ce que je croyais savoir sur le temps – certainement l’idée qu’il « s’écoule », et même qu’il existe tout court, dans un sens profond.

Nous nous rencontrons devant l’église San Petronio à Bologne, où Rovelli a étudié. (« J’aime dire que, tout comme Copernic, j’étais un étudiant de premier cycle à Bologne et un diplômé à Padoue », plaisante-t-il). La soixantaine bien sonnée, Rovelli est d’humeur nostalgique. Il vit à Marseille, où, depuis 2010, il dirige le groupe de gravité quantique du Centre de physique théorique. Avant cela, il était aux Etats-Unis, à l’Université de Pittsburgh, pendant une décennie.

Il se rend rarement à Bologne, et il a rattrapé de vieux amis. Nous nous dirigeons vers le quartier de l’université. La Piazza Verdi est envahie par une foule animée d’étudiants. Il y a des drapeaux, des graffitis et des banderoles, aussi – des slogans antifascistes, quelque chose en soutien aux Kurdes, un panneau enjoignant les passants à ne pas oublier Giulio Regeni, le doctorant de Cambridge tué en Égypte en 2016.

« De mon temps, c’était des barricades et la police », dit-il. Il était un étudiant militant passionné, à l’époque. Que voulait-il, lui et ses copains ? « Des petites choses ! Nous voulions un monde sans frontières, sans État, sans guerre, sans religion, sans famille, sans école, sans propriété privée. »

Il était, dit-il maintenant, trop radical, et c’était difficile, d’essayer de partager les possessions, de vivre sans jalousie. Et puis il y a eu le LSD. Il en a pris quelques fois. Et c’est là que naît son intérêt pour la physique en général, et pour la question du temps en particulier. « C’était une expérience extraordinairement forte qui m’a aussi touché intellectuellement », se souvient-il. « Parmi les phénomènes étranges, il y avait la sensation que le temps s’arrêtait. Des choses se passaient dans mon esprit mais l’horloge n’avançait pas ; le temps ne s’écoulait plus. C’était une subversion totale de la structure de la réalité. Il a eu des hallucinations d’objets difformes, de couleurs vives et éblouissantes – mais il se souvient aussi avoir réfléchi pendant l’expérience, s’être réellement demandé ce qui se passait.

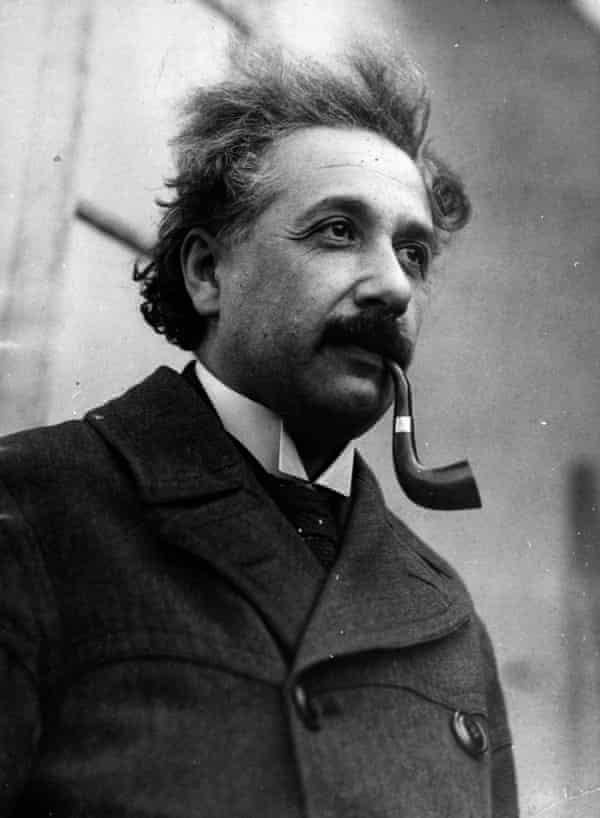

« Et j’ai pensé : ‘Eh bien, c’est un produit chimique qui change les choses dans mon cerveau’. Mais comment puis-je savoir que la perception habituelle est juste, et que celle-ci est fausse ? Si ces deux façons de percevoir sont si différentes, qu’est-ce que cela signifie que l’une est la bonne ? » » La façon dont il parle du LSD est, en fait, assez similaire à la description qu’il fait de sa lecture d’Einstein lorsqu’il était étudiant, sur une plage calabraise baignée de soleil, et qu’il levait les yeux de son livre en imaginant le monde non pas tel qu’il lui apparaissait chaque jour, mais comme l’espace-temps sauvage et ondulant que le grand physicien décrivait. La réalité, pour reprendre le titre de l’un de ses livres, n’est pas ce qu’elle semble être.

Il a fait un peu peur à ses parents conservateurs et véronais, dit-il. Son père, aujourd’hui âgé de 90 ans, a été surpris lorsque les conférenciers du jeune Carlo ont dit qu’il se débrouillait en fait très bien, malgré les cheveux longs et la politique radicale et les bavures occasionnelles avec la police. C’est après que le sentiment optimiste de la révolution étudiante en Italie a pris fin brusquement avec l’enlèvement et le meurtre de l’ancien premier ministre Aldo Moro en 1978 que Rovelli a commencé à prendre la physique au sérieux. Mais le chemin qui l’a mené à sa grande carrière universitaire a été tortueux et peu conventionnel. « Aujourd’hui, tout le monde est inquiet parce qu’il n’y a pas de travail. Quand j’étais jeune, le problème était de savoir comment éviter le travail. Je ne voulais pas faire partie du « système productif » », dit-il.

L’académie, alors, semblait être un moyen d’éviter le monde d’un emploi conventionnel, et pendant quelques années, il a suivi sa curiosité sans un sentiment d’ambition carriériste. Il est allé à Trente, dans le nord de l’Italie, pour rejoindre un groupe de recherche qui l’intéressait, dormant dans sa voiture pendant quelques mois (« Je prenais une douche dans le département pour être décent »). Il s’est ensuite rendu à Londres, parce qu’il était intéressé par les travaux de Chris Isham, puis aux États-Unis, pour être près de physiciens comme Abhay Ashtekar et Lee Smolin. « Mon premier article était horriblement tardif par rapport à ce qu’un jeune devrait faire maintenant. Et c’était un privilège – je savais plus de choses, j’avais plus de temps. »

Les livres populaires, eux aussi, sont arrivés relativement tard, après son étude académique de la gravité quantique, publiée en 2004. Si Sept brèves leçons était une amorce lucide, L’ordre du temps va plus loin ; il traite de » ce que je fais vraiment en science, ce que je pense vraiment en profondeur, ce qui est important pour moi « .

Le travail de physicien de Rovelli, en termes grossiers, occupe le grand espace laissé par Einstein d’une part, et le développement de la théorie quantique d’autre part. Si la théorie de la relativité générale décrit un monde d’espace-temps courbé où tout est continu, la théorie quantique décrit un monde dans lequel des quantités discrètes d’énergie interagissent. Selon les mots de Rovelli, « la mécanique quantique ne peut pas traiter la courbure de l’espace-temps, et la relativité générale ne peut pas rendre compte des quanta ».

Les deux théories sont réussies ; mais leur incompatibilité apparente est un problème ouvert, et l’une des tâches actuelles de la physique théorique est de tenter de construire un cadre conceptuel dans lequel elles fonctionnent toutes les deux. Le domaine de la théorie des boucles de Rovelli, ou gravité quantique à boucles, offre une réponse possible au problème, dans lequel l’espace-temps lui-même est compris comme étant granulaire, une structure fine tissée de boucles.

La théorie des cordes offre une autre voie, différente, vers la résolution du problème. Lorsque je lui demande ce qu’il pense de la possibilité que ses travaux sur la gravité quantique à boucles soient erronés, il m’explique gentiment qu’avoir tort n’est pas le sujet ; faire partie de la conversation est le sujet. Et de toute façon, « si vous demandez qui a eu la liste de résultats la plus longue et la plus frappante, c’est Einstein sans aucun doute. Mais si vous demandez qui est le scientifique qui a fait le plus d’erreurs, c’est encore Einstein. »

Comment le temps s’inscrit-il dans ses travaux ? Le temps, a montré Einstein il y a longtemps, est relatif – le temps passe plus lentement pour un objet qui se déplace plus vite qu’un autre, par exemple. Dans ce monde relatif, un « maintenant » absolu est plus ou moins dénué de sens. Le temps n’est donc pas une qualité distincte qui s’écoule impassiblement autour de nous. Le temps fait, selon les mots de Rovelli, « partie d’une géométrie compliquée tissée avec la géométrie de l’espace ».

Pour Rovelli, il y a plus : selon sa théorisation, le temps lui-même disparaît au niveau le plus fondamental. Ses théories nous demandent d’accepter l’idée que le temps n’est qu’une fonction de notre perception humaine « floue ». Nous ne voyons le monde qu’à travers un verre, obscurément ; nous regardons le jeu d’ombres de Platon dans la caverne. Selon Rovelli, notre expérience indéniable du temps est inextricablement liée à la façon dont la chaleur se comporte. Dans The Order of Time, il demande pourquoi nous ne pouvons connaître que le passé et pas l’avenir. La clé, suggère-t-il, est le flux unidirectionnel de la chaleur des objets chauds vers les objets froids. Un glaçon déposé dans une tasse de café chaud refroidit le café. Mais le processus n’est pas réversible : c’est une voie à sens unique, comme le démontre la deuxième loi de la thermodynamique.

Le temps est aussi, tel que nous le vivons, à sens unique. Il l’explique en relation avec le concept d’entropie – la mesure du désordre des choses. L’entropie était plus faible dans le passé. L’entropie est plus élevée dans le futur – il y a plus de désordre, il y a plus de possibilités. Le jeu de cartes de l’avenir est mélangé et incertain, contrairement au jeu de cartes ordonné et bien rangé du passé. Mais l’entropie, la chaleur, le passé et le futur sont des qualités qui n’appartiennent pas à la grammaire fondamentale du monde mais à l’observation superficielle que nous en faisons. « Si j’observe l’état microscopique des choses, écrit Rovelli, alors la différence entre passé et futur disparaît… dans la grammaire élémentaire des choses, il n’y a pas de distinction entre « cause » et « effet ». »

Pour bien comprendre, je ne peux que vous suggérer de lire les livres de Rovelli, et de passer rapidement sur cette approximation de quelqu’un qui a abandonné joyeusement les cours de physique à l’école à la première occasion possible. Or, il s’avère que je suis précisément le lecteur parfait de Rovelli, ou l’un d’entre eux, et il a l’air tout à fait ravi lorsque je vérifie avec lui ma compréhension nouvellement acquise du concept d’entropie. (« Tu as réussi l’examen », me dit-il.)

« J’essaie d’écrire à plusieurs niveaux », explique-t-il. « Je pense à la personne qui non seulement ne connaît rien à la physique, mais qui en plus ne s’y intéresse pas. Je pense donc que je m’adresse à ma grand-mère, qui était femme de ménage. Je pense aussi que certains jeunes étudiants en physique le lisent, et je pense aussi que certains de mes collègues le lisent. J’essaie donc de parler à différents niveaux, mais je garde à l’esprit la personne qui ne sait rien. »

Ses plus grands fans sont les ardoises vierges, comme moi, et ses collègues des universités – il reçoit le plus de critiques des gens du milieu, « ceux qui connaissent un peu la physique ». Il est également très critique à l’égard de la physique scolaire. (« Calculer la vitesse à laquelle une balle tombe – qui s’en soucie ? Dans une autre vie, j’aimerais écrire un livre de physique scolaire », dit-il). Et il pense que la division du monde en « deux cultures » de sciences naturelles et de sciences humaines est « stupide ». C’est comme si on prenait l’Angleterre et qu’on divisait les enfants en groupes, et qu’on parlait de musique à un groupe, et de littérature à un autre, et que celui qui reçoit la musique n’avait pas le droit de lire des romans et que celui qui fait de la littérature n’avait pas le droit d’écouter de la musique. »

La joie de son écriture est sa large boussole culturelle. L’historicisme donne une première prise sur la matière. (Il donne un cours d’histoire des sciences, où il aime réunir les étudiants en sciences et en sciences humaines). Et puis, il y a le fait qu’aux côtés d’Einstein, Ludwig Boltzmann et Roger Penrose apparaissent des figures telles que Proust, Dante, Beethoven et, surtout, Horace – chaque chapitre commence par une épigraphe du poète romain – comme pour nous ancrer dans le sentiment et l’émotion humaine avant de partir pour le monde vertigineux des trous noirs et des spinfoam et des nuages de probabilités.

« Il a un côté intime, lyrique et extrêmement intense ; et il est le grand chantre du temps qui passe », dit Rovelli. « Il y a un sentiment de nostalgie – ce n’est pas de l’angoisse, ce n’est pas du chagrin – c’est un sentiment de ‘vivons intensément la vie’. Un bon ami à moi, Ernesto, qui est mort assez jeune, m’a donné un petit livre d’Horace, et je l’ai emporté avec moi toute ma vie. »

Selon Rovelli, il n’y a pas de contradiction entre une vision de l’univers qui fait paraître la vie humaine petite et sans intérêt, et nos peines et joies quotidiennes. Ou même entre la « science froide » et notre vie intérieure et spirituelle. « Nous faisons partie de la nature, et donc la joie et la tristesse sont des aspects de la nature elle-même – la nature est beaucoup plus riche que de simples ensembles d’atomes », me dit-il. Il y a un moment dans Sept leçons où il compare la physique et la poésie : toutes deux tentent de décrire l’invisible. On pourrait ajouter que la physique, lorsqu’elle s’écarte de son langage natif des équations mathématiques, s’appuie fortement sur les métaphores et les analogies. Rovelli a le don des comparaisons mémorables. Il nous dit, par exemple, en expliquant que le « flux » régulier du temps est une illusion, que « les événements du monde ne forment pas une file ordonnée comme les Anglais, ils s’entassent de façon chaotique comme les Italiens ». Le concept de temps, dit-il, « a perdu ses couches l’une après l’autre, morceau par morceau ». Il nous reste « un paysage vide balayé par le vent, presque dépourvu de toute trace de temporalité… un monde dépouillé de son essence, scintillant d’une beauté aride et troublante ».

Plus que tout ce que j’ai lu, Rovelli me rappelle Lucrèce, l’auteur romain du premier siècle avant Jésus-Christ du poème de longueur épique, De la nature des choses. Ce n’est peut-être pas si étrange, puisque Rovelli en est fan. Lucrèce a correctement émis l’hypothèse de l’existence des atomes, une théorie qui restera non prouvée jusqu’à ce qu’Einstein la démontre en 1905, et qui, même encore dans les années 1890, était considérée comme absurde.

Ce que Rovelli partage avec Lucrèce n’est pas seulement une brillance du langage, mais aussi un sens de la place de l’homme dans la nature – à la fois une partie du tissu de l’univers, et dans une position particulière pour s’émerveiller de sa grande beauté. Il s’agit d’un point de vue rationaliste, selon lequel une meilleure compréhension de l’univers, l’abandon des fausses croyances et des superstitions, permettrait d’atteindre une certaine sérénité. Mais l’homme Rovelli reconnaît aussi que l’essence de l’humanité, c’est l’amour, la peur, le désir et la passion, qui prennent tout leur sens dans la brièveté de notre vie, dans le minuscule laps de temps qui nous est imparti. Pour commander un exemplaire au prix de 9,75 £ (RRP 12,99 £), rendez-vous sur guardianbookshop.com ou appelez le 0330 333 6846. Livraison gratuite au Royaume-Uni pour les commandes en ligne uniquement, à partir de 10 £. Commandes par téléphone à partir de 1,99 £.

.