Entre avril et juillet 1994, des centaines de milliers de Rwandais ont été assassinés dans le génocide le plus rapide jamais enregistré. Les tueurs utilisaient des outils simples – machettes, gourdins et autres objets contondants, ou rassemblaient les gens dans des bâtiments et y mettaient le feu avec du kérosène. La plupart des victimes appartenaient à l’ethnie minoritaire des Tutsis ; la plupart des tueurs appartenaient à l’ethnie majoritaire des Hutus.

Le génocide rwandais a été comparé à l’holocauste nazi par sa brutalité surréaliste. Mais il existe une différence fondamentale entre ces deux atrocités. Aucune armée juive ne représentait une menace pour l’Allemagne. Hitler a ciblé les Juifs et d’autres groupes faibles uniquement en raison de ses propres croyances démentes et des préjugés dominants de l’époque. Les génocidaires hutus rwandais, comme on appelait les personnes qui ont tué pendant le génocide, étaient également motivés par des croyances et des préjugés irrationnels, mais le baril de poudre contenait un autre ingrédient important : la terreur. Trois ans et demi avant le génocide, une armée rebelle composée principalement d’exilés tutsis rwandais, connue sous le nom de Front patriotique rwandais (FPR), avait envahi le Rwanda et établi des camps dans les montagnes du nord. Ils avaient été armés et entraînés par l’Ouganda voisin, qui a continué à les approvisionner tout au long de la guerre civile qui a suivi, en violation de la charte de l’ONU, des règles de l’Organisation de l’unité africaine, de divers accords de cessez-le-feu et de paix rwandais, et des promesses répétées du président ougandais, Yoweri Museveni.

Pendant cette période, les responsables de l’ambassade américaine à Kampala savaient que des armes traversaient la frontière, et la CIA savait que la force militaire croissante des rebelles faisait monter les tensions ethniques au sein du Rwanda à un point tel que des centaines de milliers de Rwandais pourraient mourir dans des violences ethniques généralisées. Cependant, Washington n’a pas seulement ignoré l’aide apportée par l’Ouganda aux rebelles rwandais, il a également augmenté l’aide militaire et l’aide au développement à Museveni, puis l’a salué comme un pacificateur une fois le génocide en cours.

La haine que les génocidaires hutus ont déchaînée représente le pire dont les êtres humains sont capables, mais en examinant ce qui a conduit à ce désastre, il est important de garder à l’esprit que la violence n’était pas spontanée. Elle a émergé d’un siècle ou plus d’injustice et de brutalité des deux côtés, et bien que les génocidaires aient riposté contre des innocents, ils ont été provoqués par des rebelles lourdement armés fournis par l’Ouganda, sous le regard des États-Unis.

L’armée rebelle du FPR représentait les réfugiés tutsis qui avaient fui leur pays au début des années 1960. Pendant des siècles avant cela, ils avaient formé une caste d’élite minoritaire au Rwanda. Dans un système perpétué sous le colonialisme belge, ils traitaient les paysans hutus comme des serfs, les forçant à travailler sur leurs terres et les battant parfois comme des ânes. La colère des Hutus a couvé jusqu’à peu de temps avant l’indépendance en 1962, puis a explosé dans des pogroms brutaux contre les Tutsis, dont des centaines de milliers ont fui vers les pays voisins.

En Ouganda, une nouvelle génération de réfugiés Tutsis a grandi, mais ils se sont rapidement retrouvés mêlés à la politique meurtrière de leur pays d’adoption. Certains ont formé des alliances avec les Tutsis ougandais et les Hima – la tribu de Museveni – étroitement apparentés, dont beaucoup étaient des partisans de l’opposition et donc considérés comme des ennemis par le président de l’époque, Milton Obote, qui a dirigé l’Ouganda dans les années 1960 puis au début des années 1980.

Après qu’Idi Amin a renversé Obote en 1971, de nombreux Tutsis rwandais ont quitté les camps de réfugiés frontaliers. Certains s’occupaient du bétail de riches Ougandais ; d’autres ont acquis des biens et se sont mis à l’agriculture ; certains se sont mariés dans des familles ougandaises ; et un petit nombre a rejoint le Bureau de recherche de l’État, le redoutable appareil de sécurité d’Amin, qui infligeait la terreur aux Ougandais. Lorsqu’Obote revient au pouvoir dans les années 1980, il prive les Tutsis rwandais de leurs droits civils et leur ordonne de se réfugier dans des camps de réfugiés ou de retraverser la frontière rwandaise, où ils ne sont pas accueillis par le gouvernement dominé par les Hutus. Ceux qui refusaient de partir étaient agressés, violés et tués et leurs maisons étaient détruites.

En réponse aux abus d’Obote, de plus en plus de réfugiés rwandais ont rejoint l’Armée de résistance nationale, un groupe rebelle anti-Obote fondé par Museveni en 1981. Lorsque les rebelles de Museveni prennent le pouvoir en 1986, un quart d’entre eux sont des réfugiés tutsis rwandais, et Museveni leur accorde des grades élevés dans la nouvelle armée ougandaise.

La promotion par Museveni des réfugiés rwandais au sein de l’armée a généré non seulement du ressentiment en Ouganda, mais aussi de la terreur au Rwanda, où les Hutus majoritaires craignent depuis longtemps un assaut des réfugiés tutsis. En 1972, quelque 75 000 Hutus éduqués – à peu près tous ceux qui savaient lire – avaient été massacrés au Burundi, pays gouverné par les Tutsis, un petit pays voisin du Rwanda dont la composition ethnique est similaire. Dans les années 1960, les réfugiés tutsis d’Ouganda ont lancé des attaques armées occasionnelles de l’autre côté de la frontière, mais l’armée rwandaise les a facilement repoussées. Chaque attaque a déclenché des représailles contre les Tutsis restés au Rwanda – dont beaucoup ont été arrêtés, torturés et tués – simplement parce qu’ils étaient soupçonnés de soutenir les réfugiés combattants. À la fin des années 1980, une nouvelle génération de réfugiés, avec un entraînement et des armes fournis par l’Ouganda de Museveni, représentait une menace potentiellement bien plus grande. Selon l’historien André Guichaoua, la colère et la peur planaient sur chaque altercation dans les bars, chaque dispute au bureau et chaque sermon à l’église.

Au moment où Museveni a pris le pouvoir, le sort des réfugiés tutsis avait attiré l’attention de l’Occident, qui a commencé à faire pression sur le gouvernement rwandais pour qu’il leur permette de rentrer. Dans un premier temps, le président rwandais, Juvénal Habyarimana, a refusé, protestant contre le fait que le Rwanda était l’un des pays les plus densément peuplés du monde et que sa population, qui dépendait de l’agriculture paysanne, avait besoin de terres pour survivre. La population avait augmenté depuis le départ des réfugiés, et le Rwanda était désormais plein, affirmait Habyarimana.

Bien qu’il ne l’ait pas dit publiquement, la surpopulation n’était presque certainement pas la préoccupation majeure d’Habyarimana. Il savait que les dirigeants des réfugiés n’étaient pas seulement intéressés par quelques parcelles de terre et quelques houes. Le FPR prétendait défendre les droits des réfugiés, mais son véritable objectif était un secret de polichinelle dans toute la région des Grands Lacs africains : renverser le gouvernement d’Habyarimana et s’emparer du Rwanda par la force. Museveni avait même informé le président rwandais que les exilés tutsis risquaient d’envahir le pays, et Habyarimana avait également confié à des responsables du département d’État américain qu’il craignait une invasion de l’Ouganda.

Un après-midi du début de l’année 1988, alors que les nouvelles étaient lentes, Kiwanuka Lawrence Nsereko, journaliste au Citizen, un journal ougandais indépendant, s’arrêta chez un vieil ami au ministère des Transports, dans le centre de Kampala. Deux officiers supérieurs de l’armée, que Lawrence connaissait, se trouvaient par hasard dans la salle d’attente lorsqu’il est arrivé. Comme beaucoup d’officiers de Museveni, ils étaient des réfugiés tutsis rwandais. Après quelques préliminaires polis, Lawrence a demandé aux hommes ce qu’ils faisaient là.

« Nous voulons que certains des nôtres soient au Rwanda », a répondu l’un d’eux. Lawrence a frissonné. Il avait grandi parmi des Hutus qui avaient fui l’oppression des Tutsis au Rwanda avant l’indépendance en 1962, ainsi que des Tutsis qui avaient fui les pogroms dirigés par les Hutus qui avaient suivi. Le catéchiste de l’enfance de Lawrence était un Tutsi ; les Hutus qui travaillaient dans les jardins de sa famille n’assistaient pas à ses cours. Au lieu de cela, ils échangeaient des histoires fantastiques sur la façon dont les Tutsis utilisaient autrefois leurs esclaves hutus comme crachoirs, expectorant dans leur bouche, plutôt que sur le sol.

Les officiers sont entrés pour parler d’abord au responsable des transports, et quand le tour de Lawrence est arrivé, il a demandé à son ami ce qui s’était passé. Le fonctionnaire était ravi. Les Rwandais étaient venus pour exprimer leur soutien à un nouveau programme d’ouverture des frontières, a-t-il dit. Bientôt, les Rwandais vivant en Ouganda seront autorisés à traverser la frontière et à rendre visite à leurs proches sans visa. Cela permettrait de résoudre la question contrariante des réfugiés, a-t-il expliqué.

Lawrence était moins optimiste. Il soupçonnait les Rwandais d’utiliser le programme d’ouverture des frontières pour effectuer une surveillance en vue d’une invasion, voire de mener des attaques à l’intérieur du Rwanda. Quelques jours plus tard, il est tombé sur un colonel tutsi rwandais de l’armée ougandaise, nommé Stephen Ndugute.

« Nous retournons au Rwanda », a dit le colonel. (Lorsque le FPR finira par prendre le contrôle du Rwanda en 1994, Ndugute sera commandant en second.)

De nombreux Ougandais étaient impatients de voir les officiers rwandais de Museveni partir. Non seulement ils occupaient des postes supérieurs de l’armée que de nombreux Ougandais estimaient devoir être occupés par des Ougandais, mais certains étaient également connus pour leur brutalité. Paul Kagame, qui a ensuite dirigé la prise de pouvoir du FPR au Rwanda et qui gouverne ce pays depuis le génocide, était le chef par intérim des services de renseignements militaires, dans le quartier général duquel Lawrence lui-même avait été torturé. Dans le nord et l’est de l’Ouganda, où une dure campagne de contre-insurrection était en cours, certains des pires abus de l’armée avaient été commis par des officiers tutsis rwandais. En 1989, par exemple, des soldats sous le commandement de Chris Bunyenyezi, également un dirigeant du FPR, ont rassemblé des dizaines de rebelles présumés dans le village de Mukura dans un wagon de chemin de fer vide sans ventilation, ont verrouillé les portes et les ont laissés mourir de suffocation.

Lawrence n’avait guère de doute sur le fait que si la guerre éclatait au Rwanda, elle serait « très, très sanglante », m’a-t-il dit. Il a décidé d’alerter le président du Rwanda. Habyarimana accepte de le rencontrer lors d’une visite d’État en Tanzanie. Dans un hôtel de Dar es Salaam, le jeune journaliste de 20 ans met en garde le dirigeant rwandais contre les dangers du programme d’ouverture des frontières. « Ne vous inquiétez pas », dit Lawrence, Habyarimana lui a répondu. « Museveni est mon ami et ne permettrait jamais au FPR d’envahir le pays. »

Habyarimana bluffait. Le programme d’ouverture des frontières faisait en fait partie de sa propre contre-stratégie impitoyable. Chaque personne à l’intérieur du Rwanda visitée par un réfugié tutsi serait suivie par des agents de l’État et automatiquement étiquetée comme sympathisant du FPR ; beaucoup ont été arrêtés, torturés et tués par des agents du gouvernement rwandais. Les Tutsis à l’intérieur du Rwanda sont ainsi devenus des pions dans une lutte de pouvoir entre les exilés du FPR et le gouvernement d’Habyarimana. Cinq ans plus tard, ils seront totalement écrasés dans l’un des pires génocides jamais enregistrés.

Le matin du 1er octobre 1990, des milliers de combattants du FPR se sont rassemblés dans un stade de football dans l’ouest de l’Ouganda, à une trentaine de kilomètres de la frontière rwandaise. Certains étaient des Tutsis rwandais déserteurs de l’armée ougandaise, d’autres des volontaires des camps de réfugiés. Deux hôpitaux voisins se préparent à accueillir des blessés. Lorsque les habitants demandent ce qui se passe, Fred Rwigyema, qui est à la fois commandant de l’armée ougandaise et chef du FPR, répond qu’ils se préparent pour les célébrations du prochain jour de l’indépendance de l’Ouganda, mais certains rebelles excités laissent échapper le véritable objectif de leur mission. Ils sont passés au Rwanda dans l’après-midi. L’armée rwandaise, avec l’aide de commandos français et zaïrois, arrête leur progression et les rebelles se replient en Ouganda. Peu de temps après, ils ont à nouveau envahi le pays et ont fini par établir des bases dans les montagnes Virunga, au nord du Rwanda.

Les présidents Museveni et Habyarimana assistaient alors à une conférence de l’Unicef à New York. Ils logeaient dans le même hôtel et Museveni a sonné la chambre d’Habyarimana à 5 heures du matin pour dire qu’il venait d’apprendre que 14 de ses officiers tutsi rwandais avaient déserté et traversé au Rwanda. « Je voudrais qu’il soit très clair », aurait dit le président ougandais, « que nous n’étions pas au courant de la désertion de ces garçons » – c’est-à-dire des Rwandais, pas 14, mais des milliers qui venaient d’envahir le pays d’Habyarimana – « et que nous ne la soutenons pas. »

À Washington quelques jours plus tard, Museveni a déclaré au chef du département d’État pour l’Afrique, Herman Cohen, qu’il ferait passer en cour martiale les déserteurs rwandais s’ils tentaient de repasser en Ouganda. Mais quelques jours plus tard, il a discrètement demandé à la France et à la Belgique de ne pas aider le gouvernement rwandais à repousser l’invasion. Cohen écrit qu’il pense maintenant que Museveni a dû feindre le choc, alors qu’il savait ce qui se passait depuis le début.

Lorsque Museveni est rentré en Ouganda, Robert Gribbin, alors chef de mission adjoint à l’ambassade américaine de Kampala, avait quelques « points de discussion raides » à lui proposer. Arrêtez l’invasion immédiatement, a dit l’Américain, et assurez-vous qu’aucun soutien ne parvienne au FPR depuis l’Ouganda.

Museveni avait déjà publié une déclaration promettant de sceller tous les passages frontaliers entre l’Ouganda et le Rwanda, de ne fournir aucune aide au FPR et d’arrêter tous les rebelles qui tenteraient de retourner en Ouganda. Mais il n’a procédé à aucune de ces choses et les Américains semblent n’avoir fait aucune objection.

Lorsque le FPR a lancé son invasion, Kagame, alors officier supérieur à la fois dans l’armée ougandaise et dans le FPR, se trouvait au Kansas, au United States Army Command and General Staff College de Fort Leavenworth, où il étudiait les tactiques de terrain et les psyops, des techniques de propagande visant à gagner les cœurs et les esprits. Mais après l’assassinat de quatre commandants du FPR, il a annoncé à ses instructeurs américains qu’il abandonnait ses études pour rejoindre l’invasion rwandaise. Les Américains ont apparemment soutenu cette décision et Kagame a pris l’avion à l’aéroport d’Entebbe, s’est rendu à la frontière rwandaise par la route et a traversé pour prendre le commandement des rebelles.

Pendant les trois ans et demi qui ont suivi, l’armée ougandaise a continué à approvisionner les combattants de Kagame en provisions et en armes, et à permettre à ses soldats de traverser librement la frontière dans les deux sens. En 1991, Habyarimana a accusé Museveni de permettre au FPR d’attaquer le Rwanda à partir de bases protégées sur le territoire ougandais. Lorsqu’un journaliste ougandais a publié un article dans le journal gouvernemental New Vision révélant l’existence de ces bases, Museveni a menacé d’accuser le journaliste et son rédacteur en chef de sédition. Toute la zone frontalière a été bouclée. Même une équipe d’inspection militaire française et italienne s’est vue refuser l’accès.

En octobre 1993, le conseil de sécurité de l’ONU a autorisé une force de maintien de la paix pour s’assurer qu’aucune arme ne traverse la frontière. Le commandant des casques bleus, le général de corps d’armée canadien Roméo Dallaire, a passé la plupart de son temps à l’intérieur du Rwanda, mais il s’est également rendu dans la ville frontalière ougandaise de Kabale, où un officier lui a dit que ses inspecteurs devraient prévenir l’armée ougandaise 12 heures à l’avance afin que des escortes puissent être organisées pour les accompagner dans leurs patrouilles frontalières. Dallaire a protesté : l’élément de surprise est crucial pour de telles missions de surveillance. Mais les Ougandais ont insisté et finalement, Dallaire, qui était beaucoup plus préoccupé par les développements à l’intérieur du Rwanda, a renoncé.

La frontière était de toute façon une passoire, comme Dallaire l’a écrit plus tard. Il y avait cinq sites de passage officiels et d’innombrables sentiers de montagne non cartographiés. Il était impossible de la surveiller. Dallaire avait également entendu dire qu’un arsenal à Mbarara, une ville ougandaise située à environ 80 miles de la frontière rwandaise, était utilisé pour approvisionner le FPR. Les Ougandais ont refusé d’autoriser les Casques bleus de Dallaire à l’inspecter. En 2004, Dallaire a déclaré lors d’une audience du Congrès américain que Museveni lui avait ri au nez lorsqu’ils s’étaient rencontrés lors d’un rassemblement pour commémorer le 10e anniversaire du génocide. « Je me souviens de cette mission des Nations unies à la frontière », lui aurait dit Museveni. « Nous avons manœuvré pour la contourner, et bien sûr nous avons soutenu le … »

Les responsables américains savaient que Museveni n’honorait pas sa promesse de faire passer les dirigeants du FPR en cour martiale. Les États-Unis surveillaient les livraisons d’armes ougandaises au FPR en 1992, mais au lieu de punir Museveni, les donateurs occidentaux, y compris les États-Unis, ont doublé l’aide à son gouvernement et ont permis à ses dépenses de défense de gonfler pour atteindre 48 % du budget de l’Ouganda, contre 13 % pour l’éducation et 5 % pour la santé, alors même que le sida ravageait le pays. En 1991, l’Ouganda a acheté 10 fois plus d’armes américaines qu’au cours des 40 années précédentes réunies.

L’invasion du Rwanda en 1990, et le soutien tacite des États-Unis à celle-ci, est d’autant plus inquiétante que dans les mois qui ont précédé, Habyarimana avait accédé à de nombreuses demandes de la communauté internationale, notamment pour le retour des réfugiés et un système démocratique multipartite. Il n’était donc pas évident de savoir pour quoi le FPR se battait. Il est certain que les négociations sur le rapatriement des réfugiés auraient traîné en longueur et n’auraient peut-être pas été résolues à la satisfaction du FPR, voire pas du tout. Mais les négociations semblent avoir été abandonnées brusquement au profit de la guerre.

Au moins un Américain s’en est inquiété. L’ambassadeur américain au Rwanda, Robert Flaten, a vu de ses propres yeux que l’invasion du FPR avait provoqué la terreur au Rwanda. Après l’invasion, des centaines de milliers de villageois, principalement hutus, ont fui les zones tenues par le FPR, affirmant avoir été témoins d’enlèvements et de meurtres. Flaten a exhorté l’administration de George HW Bush à imposer des sanctions à l’Ouganda, comme elle l’avait fait pour l’Irak après l’invasion du Koweït plus tôt cette année-là. Mais contrairement à Saddam Hussein, qui a été mis en déroute au Koweït, Museveni n’a reçu que les « questions fermes » de Gribbin sur l’invasion du Rwanda par le FPR.

« En bref, écrit Gribbin, nous avons dit que le chat était sorti du sac, et que ni les États-Unis ni l’Ouganda n’allaient le rebaguer. » Sanctionner Museveni aurait pu nuire aux intérêts américains en Ouganda, explique-t-il. « Nous recherchions une nation stable après des années de violence et d’incertitude. Nous avons encouragé les initiatives démocratiques naissantes. Nous avons soutenu une gamme complète de réformes économiques. »

Mais les États-Unis n’encourageaient pas les initiatives démocratiques naissantes à l’intérieur de l’Ouganda. Tout en faisant pression sur d’autres pays, dont le Rwanda, pour qu’ils ouvrent un espace politique, les donateurs ougandais permettaient à Museveni d’interdire l’activité des partis politiques, d’arrêter des journalistes et des éditeurs, et de mener des opérations anti-insurrectionnelles brutales au cours desquelles des civils étaient torturés et tués. Et loin de rechercher la stabilité, les États-Unis, en permettant à l’Ouganda d’armer le FPR, préparaient le terrain pour ce qui allait s’avérer être la pire flambée de violence jamais enregistrée sur le continent africain. Des années plus tard, Cohen a regretté de ne pas avoir fait pression sur l’Ouganda pour qu’il cesse de soutenir le FPR, mais il était alors bien trop tard.

Pour Habyarimana et son cercle d’élites hutues, l’invasion du FPR semblait avoir une lueur d’espoir, du moins au début. À l’époque, les relations entre Hutus et Tutsis à l’intérieur du Rwanda s’étaient améliorées. Habyarimana avait cherché à se réconcilier avec les Tutsis vivant encore au Rwanda en leur réservant des emplois dans la fonction publique et des places à l’université, proportionnellement à leur part dans la population. Ce programme a connu un succès modeste, et les plus grandes tensions dans le pays se situent désormais au niveau des classes sociales et non plus des ethnies. Une minuscule clique hutue éduquée liée à la famille d’Habyarimana, qui se faisait appeler les évolués – les évolués – vivait du travail de millions de Hutus ruraux appauvris, qu’ils exploitaient tout aussi brutalement que les seigneurs tutsis de jadis.

Les évolués soumettaient les paysans au travail forcé et s’engraissaient grâce aux projets de « lutte contre la pauvreté » de la Banque mondiale qui fournissaient des emplois et d’autres avantages à leur propre groupe, mais ne contribuaient guère à réduire la pauvreté. Les donateurs d’aide internationale ont fait pression sur Habyarimana pour qu’il autorise les partis politiques d’opposition à fonctionner, et de nombreux nouveaux partis ont vu le jour. Hutus et Tutsis étaient de plus en plus unis pour critiquer le comportement autocratique et le népotisme d’Habyarimana, ainsi que les vastes inégalités économiques du pays.

Lorsque les feux de joie ethniques du Rwanda ont repris vie dans les jours qui ont suivi l’invasion du FPR, Habyarimana et son entourage semblent avoir senti une opportunité politique : ils pouvaient maintenant distraire les masses hutues mécontentes de leurs propres abus en réveillant les peurs des « démons Tutsis », qui deviendraient bientôt des boucs émissaires commodes pour détourner l’attention des profondes injustices socio-économiques.

Peu après l’invasion, tous les Tutsis – qu’ils soient partisans du FPR ou non – sont devenus la cible d’une campagne de propagande vicieuse qui allait porter des fruits hideux en avril 1994. Des journaux, des magazines et des émissions de radio hutus chauvins ont commencé à rappeler au public hutu qu’ils étaient les premiers occupants de la région des Grands Lacs et que les Tutsis étaient des Nilotiques – des pasteurs éthiopiens prétendument belliqueux qui les avaient conquis et réduits en esclavage au XVIIe siècle. L’invasion du FPR n’était rien d’autre qu’un complot de Museveni, Kagame et leurs co-conspirateurs tutsis pour rétablir cet empire nilotique maléfique. Des caricatures de Tutsis tuant des Hutus ont commencé à apparaître dans les magazines, accompagnées d’avertissements selon lesquels tous les Tutsis étaient des espions du FPR déterminés à ramener le pays à l’époque où la reine tutsie se levait de son siège soutenue par des épées enfoncées entre les épaules d’enfants hutus. En décembre 1993, la photo d’une machette apparaissait à la une d’une publication hutue sous le titre « Que faire des Tutsis ? »

Habyarimana savait que le FPR, grâce au soutien de l’Ouganda, était mieux armé, mieux entraîné et mieux discipliné que sa propre armée. Sous une immense pression internationale, il avait accepté en août 1993 d’accorder au FPR des sièges dans un gouvernement de transition et près de la moitié des postes dans l’armée. Même les Tutsis à l’intérieur du Rwanda étaient contre le fait de donner tant de pouvoir au FPR car ils savaient que cela pourrait provoquer encore plus les Hutus en colère et craintifs, et ils avaient raison. Alors que le gouvernement de plus en plus faible d’Habyarimana accédait à contrecœur aux demandes de pouvoir du FPR, les maires extrémistes hutus et d’autres responsables locaux ont commencé à stocker des fusils, et les milices anti-tutsis liées au gouvernement ont commencé à distribuer des machettes et du kérosène aux génocidaires potentiels. En janvier 1994, quatre mois avant le génocide, la CIA a prédit que si les tensions n’étaient pas désamorcées d’une manière ou d’une autre, des centaines de milliers de personnes mourraient dans des violences ethniques. Le baril de poudre attendait une étincelle pour le mettre en marche.

Cette étincelle est arrivée vers 20 heures le 6 avril 1994, lorsque des roquettes tirées depuis des positions proches de l’aéroport de Kigali ont abattu l’avion d’Habyarimana alors qu’il s’apprêtait à atterrir. Le lendemain matin, des milices hutues affolées, convaincues que l’apocalypse nilotique était proche, ont lancé une attaque féroce contre leurs voisins tutsis.

Peu de sujets sont plus polarisants que l’histoire moderne du Rwanda. Des questions telles que « Le FPR a-t-il commis des violations des droits de l’homme ? » ou « Qui a abattu l’avion du président Habyarimana ? » sont connues pour déclencher des émeutes lors de conférences universitaires. Le gouvernement rwandais interdit et expulse du pays les universitaires critiques, les qualifiant d' »ennemis du Rwanda » et de « négationnistes du génocide », et Kagame a déclaré qu’il ne pense pas que « quiconque dans les médias, les organisations des droits de l’homme de l’ONU a le moindre droit moral de lancer des accusations contre moi ou le Rwanda ».

Quoi qu’il en soit, plusieurs éléments de preuve suggèrent que le FPR était responsable de la chute de l’avion d’Habyarimana. Les missiles utilisés étaient des SA-16 de fabrication russe. L’armée rwandaise n’était pas connue pour posséder ces armes, mais le FPR les avait au moins depuis mai 1991. Deux lanceurs SA-16 à usage unique ont également été trouvés dans une vallée près de Masaka Hill, une zone à portée de l’aéroport et accessible au FPR. Selon le bureau du procureur militaire russe, les lanceurs avaient été vendus à l’Ouganda par l’URSS en 1987.

Depuis 1997, cinq enquêtes supplémentaires sur le crash ont été menées, dont une par une équipe nommée par l’ONU et une autre par des juges français et espagnols travaillant indépendamment. Ces trois enquêtes ont conclu que le FPR était probablement responsable. Deux enquêtes du gouvernement rwandais ont conclu à l’inverse que les élites hutues et les membres de la propre armée d’Habyarimana étaient responsables.

Un rapport de 2012 sur le crash commandé par deux juges français a soi-disant exonéré le FPR. Mais ce rapport, bien que largement diffusé comme définitif, ne l’était en réalité pas. Les auteurs ont utilisé des preuves balistiques et acoustiques pour affirmer que les missiles ont probablement été tirés par l’armée rwandaise depuis la caserne militaire de Kanombe. Mais ils admettent que leurs conclusions techniques ne pouvaient exclure la possibilité que les missiles aient été tirés depuis la colline de Masaka, où les lanceurs ont été trouvés. Le rapport n’explique pas non plus comment l’armée rwandaise, qui n’était pas connue pour posséder des SA-16, aurait pu abattre l’avion en les utilisant.

Suite au crash de l’avion, les génocidaires ont commencé leur attaque contre les Tutsis, et le FPR a commencé à avancer. Mais les mouvements de troupes des rebelles suggéraient que leur priorité première était de conquérir le pays, et non de sauver les civils tutsis. Plutôt que de se diriger vers le sud, où la plupart des meurtres ont lieu, le FPR tourne autour de Kigali. Lorsqu’il a atteint la capitale des semaines plus tard, la plupart des Tutsis qui s’y trouvaient étaient morts.

Lorsque le Casque bleu Dallaire a rencontré le commandant du FPR, Kagame, pendant le génocide, il l’a interrogé sur ce retard. « Il savait très bien que chaque jour de combat à la périphérie signifiait une mort certaine pour les Tutsis encore derrière les lignes », a écrit Dallaire dans Shake Hands With the Devil. » Il a ignoré les implications de ma question. «

Dans les années qui ont suivi, Bill Clinton a présenté de nombreuses excuses pour l’inaction des États-Unis pendant le génocide. « Si nous étions intervenus plus tôt, je crois que nous aurions pu sauver au moins un tiers des vies perdues », a-t-il déclaré à la journaliste Tania Bryer en 2013. Au lieu de cela, les Européens et les Américains ont extrait leurs propres citoyens et les casques bleus se sont retirés discrètement. Mais Dallaire indique que Kagame aurait de toute façon rejeté l’aide de Clinton. « La communauté internationale envisage d’envoyer une force d’intervention pour des raisons humanitaires », a déclaré Kagame à Dallaire. « Mais pour quelle raison ? Si une force d’intervention est envoyée au Rwanda, nous » – c’est-à-dire le FPR – « la combattrons. »

A mesure que le FPR avançait, les réfugiés hutus fuyaient vers les pays voisins. Fin avril, les chaînes de télévision du monde entier ont diffusé des images de milliers d’entre eux traversant le pont Rusumo du Rwanda vers la Tanzanie, tandis que les cadavres gonflés de Rwandais flottaient sur la rivière Kagera en dessous d’eux. La plupart des téléspectateurs ont supposé que tous ces cadavres étaient des Tutsis tués par des génocidaires hutus. Mais la rivière s’écoule principalement des zones alors tenues par le FPR, et Mark Prutsalis, un fonctionnaire de l’ONU travaillant dans les camps de réfugiés tanzaniens, soutient qu’au moins certains des corps étaient probablement des Hutus victimes de représailles de la part du FPR. Les réfugiés lui ont raconté les uns après les autres que les soldats du FPR étaient allés de maison en maison dans les zones hutues, qu’ils avaient traîné les gens dehors, les avaient attachés et jetés dans la rivière. L’ONU a estimé plus tard que le FPR avait tué quelque 10 000 civils par mois pendant le génocide.

Lawrence Nsereko faisait partie des journalistes présents sur le pont Rusumo ce jour-là et, alors que les corps flottaient, il a remarqué quelque chose d’étrange. Le haut des bras de certains d’entre eux avait été attaché avec des cordes derrière leur dos. En Ouganda, cette méthode de contrainte est connue sous le nom de « cravate à trois pièces » ; elle exerce une pression extrême sur le sternum, provoquant une douleur fulgurante, et peut entraîner une gangrène. Amnesty International l’avait récemment mise en évidence comme une méthode de torture caractéristique de l’armée de Museveni, et Lawrence s’est demandé si le FPR n’avait pas appris cette technique de ses patrons ougandais.

En juin 1994, alors que le massacre au Rwanda était toujours en cours, Museveni s’est rendu à Minneapolis, où il a reçu une médaille de service public Hubert H Humphrey et un doctorat honorifique de l’université du Minnesota. Le doyen, un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, a fait l’éloge de Museveni pour avoir mis fin aux violations des droits de l’homme en Ouganda et préparé son pays à la démocratie multipartite. Les journalistes et universitaires occidentaux ont couvert Museveni d’éloges. « L’Ouganda est l’une des rares lueurs d’espoir pour l’avenir de l’Afrique noire », écrit l’un d’eux. Le New York Times a comparé le dirigeant ougandais à Nelson Mandela, et le magazine Time l’a salué comme un « éleveur et philosophe » et « la boussole intellectuelle de l’Afrique centrale ».

Museveni s’est également rendu à Washington lors de ce voyage, où il a rencontré Clinton et son conseiller à la sécurité nationale, Anthony Lake. Je n’ai pu trouver aucune trace de ce dont les hommes ont discuté, mais j’imagine les Américains déplorant la tragédie du Rwanda, et l’Ougandais expliquant que ce désastre ne faisait que confirmer sa théorie de longue date selon laquelle les Africains étaient trop attachés aux loyautés claniques pour une démocratie multipartite. Les paysans ignorants du continent appartenaient au contrôle d’autocrates comme lui.

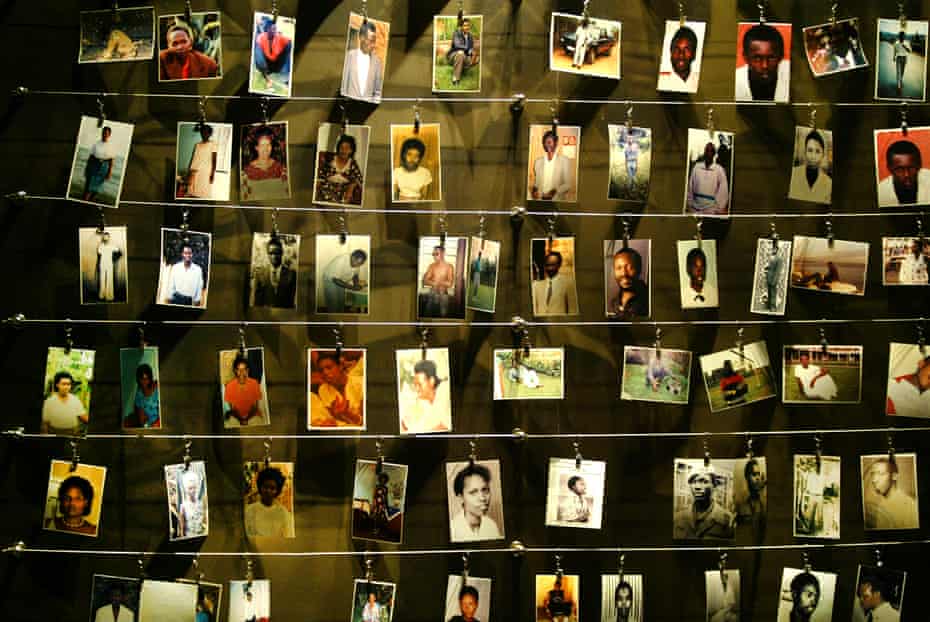

Image principale : Crânes humains disposés au mémorial du génocide de Murambi, près de Butare, au Rwanda. Photographié par Jose Cendon pour l’AFP

Ce texte est un extrait adapté de Another Fine Mess : America, Uganda and the War on Terror, publié par Columbia Global Reports. Pour commander un exemplaire au prix de 9,34 £, rendez-vous sur guardianbookshop.com ou appelez le 0330 333 6846. Livraison gratuite au Royaume-Uni p&p à partir de 10 £, commandes en ligne uniquement. Commandes par téléphone à partir de p&p de 1,99 £.