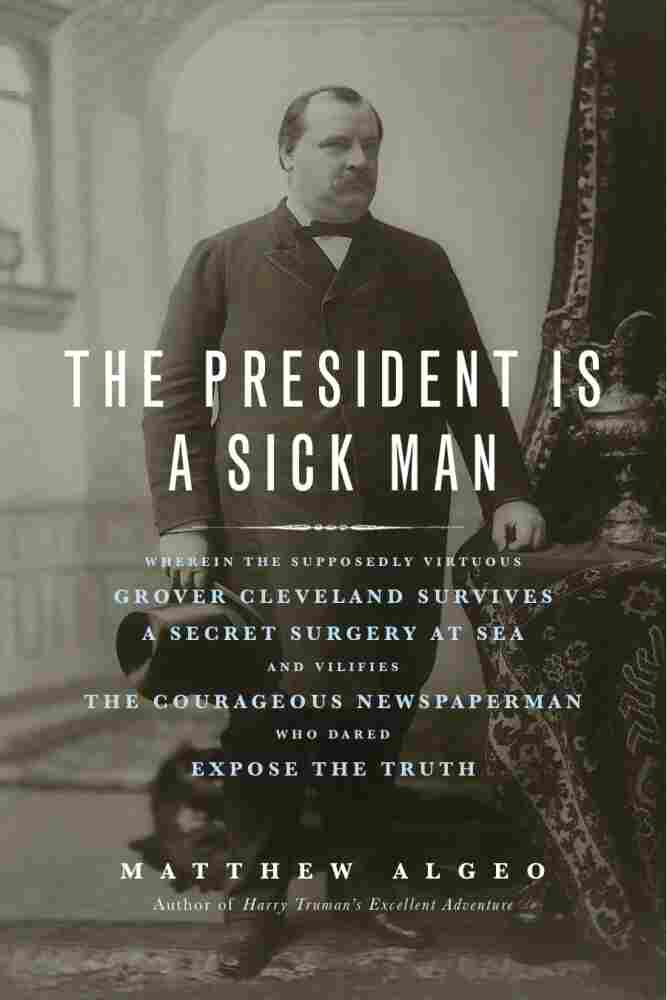

El presidente es un hombre enfermo: Donde el supuestamente virtuoso Grover Cleveland sobrevive a una cirugía secreta en el mar y vilipendia al valiente periodista que se atrevió a exponer la verdad

Por Matthew Algeo

Tapa dura, 272 páginas

Chicago Review Press

Precio de venta: 24 dólares.95

Capítulo 1: Un punto difícil

No era un momento propicio para asumir la presidencia, y Grover Cleveland lo sabía. «Espero que los cielos se aclaren con el tiempo», le había escrito a un amigo unas semanas antes, «pero no he visto un día desde que consentí en ir a la deriva con los acontecimientos en el que no me haya maldecido por ceder». Estaba a punto de tomar las riendas de una nación que se tambaleaba al borde del caos. La economía estaba en ruinas. El desempleo era galopante. Los precios de las acciones se desplomaban. Los bancos y las fábricas cerraban por montones. Sólo nueve días antes, el otrora poderoso ferrocarril de Reading había quebrado. Seguramente, más y mayores empresas seguirían a la Reading en la insolvencia. Los inversores extranjeros que habían inundado el país con capital después de la Guerra Civil se retiraban como Lee de Gettysburg.

El Pánico de 1893 estaba en marcha. Engendraría la peor catástrofe económica de la historia de Estados Unidos, insuperable hasta la Gran Depresión.

Cleveland, a quien le faltaban apenas dos semanas para cumplir los cincuenta y seis años, salió del hotel a las once de la mañana y subió a un reluciente carruaje negro para realizar el corto trayecto hasta la Mansión Ejecutiva. Aunque pesaba casi quinientos kilos, Cleveland se movía con una gracia fácil que desmentía su enorme circunferencia. Con algo menos de un metro ochenta de estatura, una forma casi rectangular, el pelo castaño escaso peinado hacia atrás y un gran bigote de morsa, Grover Cleveland era, en sentido figurado y literal, la mayor figura política de su generación.

Envuelto en un largo abrigo negro con cuello de terciopelo, Cleveland se dirigió en el carruaje abierto al número 1600 de la Avenida Pensilvania. Allí llamó al presidente Benjamin Harrison. Cuatro años antes, sus papeles se habían invertido: Cleveland era el presidente saliente, Harrison el entrante. Los dos hombres pasaron unos minutos en el Salón Azul hablando de la transición y luego subieron a otro carruaje abierto para recorrer la milla de la Avenida Pennsylvania hasta la ceremonia de inauguración en el Capitolio. Durante el trayecto charlaron amistosamente sobre el tiempo. Ocho años antes, en 1885, el sol había brillado tanto en la primera toma de posesión de Cleveland que el «tiempo de Cleveland» se convirtió en un eslogan nacional para un día soleado. Pero ese día no habría clima de Cleveland, ya que, como recordaba un congresista, las condiciones eran «tan malas como las que el hombre mortal ha soportado jamás, ventosas, tormentosas, con aguanieve y hielo»

Cuando llegaron al Capitolio, Cleveland y Harrison entraron en la cámara del Senado para el juramento del vicepresidente Adlai Stevenson. (Stevenson era el abuelo del candidato presidencial demócrata del mismo nombre en 1952 y 1956). Muchos dignatarios se retrasaron por el tiempo, y fue casi a la una y media -con noventa minutos de retraso- cuando las festividades se trasladaron al exterior para que Cleveland prestara su propio juramento. Se había erigido una plataforma de madera cubierta de banderolas al pie de la escalinata del lado este del Capitolio. Unas diez mil personas se pusieron a temblar en el suelo helado para ver la ceremonia. Frances Cleveland, la popularísima esposa de Grover, fue una de las primeras en salir del Capitolio. En cuanto apareció, se produjo una gran ovación, la más fuerte del día, según algunos observadores. Frances tuvo especial cuidado al bajar los resbaladizos escalones de mármol hasta su asiento en la plataforma, ya que, sin que nadie lo supiera fuera de su familia, la que iba a ser Primera Dama estaba embarazada de dos meses.

Luego llegaron los miembros de los gabinetes saliente y entrante, los nueve magistrados del Tribunal Supremo y diversos diplomáticos extranjeros con sombreros de plumas. Finalmente, Harrison y Cleveland salieron, bajando los escalones uno al lado del otro. Harrison se sentó en un sillón de cuero de la primera fila, mientras Cleveland se quitaba el sombrero de copa y, sin presentación ni fanfarria, se dirigía a la parte delantera del estrado. La nieve había empezado a caer de nuevo. Cleveland llevaba su sombrero en la mano izquierda. Frente a un mar de paraguas negros, se lanzó a pronunciar su segundo discurso de investidura.

Cleveland fue uno de los oradores públicos más famosos de su tiempo. Como correspondía a un hombre de su tamaño, tenía una voz retumbante, estentórea, como decían los periódicos. Una vez pronunció un discurso ante veinte mil personas en el antiguo Madison Square Garden y, según se dice, cada una de ellas pudo oír cada palabra. Y siempre pronunciaba sus discursos de memoria, sin siquiera tomar notas. Se decía que su memoria era fotográfica. Un periódico informó de que podía «repetir páginas de poesía o de prosa, después de una sola lectura».

Pero ni siquiera un Grover Cleveland bramador podía superar a la Madre Naturaleza. Sin el beneficio de la amplificación artificial, sus palabras fueron dispersadas por el viento aullante. El discurso duró unos veinte minutos. El gélido público apenas escuchó una palabra.

Lo cual es una lástima, porque, para ser un discurso inaugural, no estuvo nada mal. Arremetió contra «el despilfarro del dinero público» y realizó uno de los llamamientos más inequívocos a los derechos civiles que se hayan expresado nunca en una toma de posesión, aunque lo hizo de su típica manera engorrosa: «La lealtad a los principios sobre los que descansa nuestro gobierno exige positivamente que la igualdad ante la ley que garantiza a todos los ciudadanos se conceda de forma justa y de buena fe en todas las partes del país. El disfrute de este derecho sigue la insignia de la ciudadanía dondequiera que se encuentre, y, sin que la raza o el color lo impidan, apela al reconocimiento de la hombría y la equidad americanas»

* * *

Ese mismo día, el 5 de mayo, Cleveland notó por primera vez una mancha áspera en el paladar. Estaba cerca de sus molares en el lado izquierdo – su «lado de mascar cigarros». Supuso que no era nada más serio que un problema dental menor, y teniendo en cuenta todo lo que tenía en ese momento -el pánico, la cuestión del dinero, los solicitantes de la oficina, el embarazo de Frances- no es de extrañar que decidiera ignorarlo. Los relatos difieren en cuanto a si la mancha era dolorosa, pero a mediados de junio había crecido tanto que empezó a preocupar profundamente al presidente. Como recordó Frances muchos años después, «a menudo le hacía caminar hasta el suelo por la noche». Cuando Frances inspeccionó la mancha, vio lo que llamó una «lesión peculiar».