Nota del autor: Los nombres han sido cambiados para proteger las identidades de los actuales participantes del Programa Antártico.

Volando hacia el sur desde McMurdo, el cruce de las Montañas Transantárticas ofrece cientos de kilómetros de meseta plana y vacío helado. Espesos ríos de nieve que soplan sin cesar se arremolinan y fluyen bajo las alas. El paisaje parece y se siente como un mundo extraño. De repente, se ve una pequeña mancha en la distancia, tan pequeña que bien podría ser tierra en la ventana. Minutos más tarde, se convierte en un edificio elevado sobre pilotes, rodeado de absolutamente nada que lo distinga de la naturaleza que lo rodea. Una presencia humana tan alejada de la civilización, que el mundo y todas sus preocupaciones bien podrían estar a un planeta de distancia. La primera vez que se viene a la Antártida, dicen, es por la aventura.

La segunda vez es por el dinero.

La tercera vez es porque ahora no cabes en ningún otro sitio.

Estamos sentados a lo largo de los laterales de un avión militar LC-130, separados del otro extremo del avión por altos palés de carga con la leyenda «No congelar». La temperatura en el interior ha estado bajando constantemente durante la última media hora mientras nos acercamos a la Estación de Investigación Amundsen-Scott, a pocos metros del Polo Sur, y todos estamos acurrucados con nuestro equipo rojo brillante para el clima frío.

Mirando a nuestro alrededor, es fácil saber quién ha estado aquí antes y quién no. Yo soy un fyngie, un primerizo en «el hielo», y me muevo en mi asiento, escuchando ansiosamente el golpe bajo mis pies que significará que he aterrizado en el fondo del mundo. A mi lado, un larguirucho neozelandés se agita dentro de su chaqueta, que lleva suelta sobre los hombros, y sigue durmiendo. No se despierta hasta que el avión ha dejado de rodar y la puerta de carga de la parte trasera empieza a bajar. Es lo que llaman un OAE, o «viejo explorador antártico».

Para él, este es el comienzo de una temporada más.

La primera parada de casi todos los estadounidenses en la Antártida es Mactown, formalmente McMurdo; la estación más grande del continente helado, con el aspecto de un pueblo minero de Alaska, hasta el ayudante especial del sheriff estadounidense con un bigote a la altura de una vieja película del Oeste. Ocho horas antes de desembarcar del LC-130 en el fondo del mundo, Cindy L. fue nuestra conductora de autobús desde Mactown hasta el aeródromo de Willy, donde aterrizaron los aviones de esquí. «Todavía no he podido llegar al Polo, ¡pero tengo muchas ganas de ir!». dijo Cindy cuando se enteró de mi destino. «Pero sólo para verlo…. No sé si tengo la personalidad para ser una Polie».

La jornada de trabajo media en la Estación de Investigación Amundsen-Scott del Polo Sur -sólo Polo para los residentes- es de 12 horas al día, siete días a la semana. El personal de cocina prepara cuatro comidas al día, todos los días. Pole gira en torno a los servicios de los aviones de carga; independientemente de cuándo lleguen, deben ser descargados en cuestión de horas para que el avión pueda volver a climas más cálidos. El trabajo implacable y agotador es la única forma de mantener en funcionamiento este pequeño punto de apoyo en el fondo del mundo. La misión nunca se detiene, incluso cuando hay una ventisca en el exterior. Y sin embargo, la gente sigue viniendo. Cuando los aviones aterrizan a principios de la temporada, los OAE se saludan con familiaridad y los veteranos dan la bienvenida a los nuevos compañeros. Hay una continuidad en el lugar, un conocimiento implícito de que todo el mundo debe arrimar el hombro y hacer su parte.

Philip X. no lava los platos. En casa, deja que se amontonen en el fregadero; «hasta que mi mujer me grita que no quedan platos, y entonces supongo que es el momento». Es su tercera temporada en el Pole, y durante el descanso del personal de cocina, se cuela en la cocina y ataca la vajilla con fervor, limpiando hasta cien platos para que los cocineros hagan mella en su carga de trabajo de la tarde. No lo entiendo, le digo. A tu mujer le encantaría este trato.

«Tenemos el lujo del agua y la energía para hacer funcionar un lavavajillas en casa», dice. «Los platos sucios no son un gran problema, no realmente. Si lavo los platos aquí cuando tengo un momento libre, eso significa que alguien recupera tiempo en su día. Alguien devolverá tiempo a mi día. Nos facilita el tiempo a todos».

En su libro sobre su época de astronauta, Clayton Anderson menciona algo llamado «buen comportamiento expedicionario». Es una mentalidad que la NASA trata de inculcar a sus astronautas, ayudar cuando no es necesario, sólo para facilitar las cosas al grupo en su conjunto. Me parece que esta mentalidad se inculca de alguna manera, sin ninguna formación formal, a todos los que vuelven aquí. Los que son nuevos deben aprender rápidamente. Sin embargo, algunos no se adaptan… y deciden no volver.

Los que vuelven son los que, como Darrell L., se presentaron siete veces para formar parte del Programa Antártico de Estados Unidos antes de ser elegidos este año. Darrell tiene una década de experiencia para los principales contratistas de defensa y la NASA en su haber, pero termina asignado a pasar una semana conmigo en el frío, cavando agujeros al azar en la nieve, tratando de encontrar una bóveda de energía de hace una década. Su entusiasmo no se ve mermado. Casi todo el mundo aquí, incluso los cocineros y los encargados del combustible, tienen títulos avanzados. Hace unos años, el conserje tenía un doctorado. Esta gente podría tener éxito haciendo cualquier otra cosa, por menos miseria y más sueldo. Están eligiendo estar aquí.

«He aprendido mucho sobre mí mismo en ocho temporadas», me dice Timothy K., el cocinero del desayuno. «La Antártida te ayuda a descubrir lo que es realmente importante, porque hay muchas cosas que no lo son. Aquí, simplemente aprendes a prescindir».

Y es entonces cuando me doy cuenta. Desde que he aterrizado en Pole, he sentido que me faltaba algo, y ahora me doy cuenta de lo que es. Nadie tiene un móvil en la mano.

La gente come sola en el comedor, pero no están con sus smartphones, fingiendo estar ocupados. La gente camina por los pasillos, pero nadie tiene la cabeza inclinada para evitar el contacto visual con el mundo que le rodea. No hay Wi-Fi en el fondo del planeta. Hacia las 10 de la noche, hora local, un viejo satélite militar sobrevuela la zona y ofrece unas seis horas de conexión con el mundo, pero el ancho de banda es limitado. Facebook apenas se carga; Instagram es imposible. A primera hora de la mañana, puede que consigas una o dos horas más de los satélites TDRS de la NASA, pero después de las 9 de la mañana, la Antártida está desconectada del mundo, centrada en los retos del día.

Me doy cuenta de que el tiempo que paso en internet revisando el correo electrónico, publicando humildes chistes en las redes sociales y agonizando por las noticias, ha disminuido drásticamente. Miro las televisiones de la estación para ver cuándo hay aviones que aterrizan, porque la vida gira en torno a eso. Me toca ser el «ratón de la casa» y limpiar el baño, porque el conserje ya tiene bastante que hacer. Cumplo con la prohibición de ducharme en dos minutos como máximo dos veces por semana, porque aunque el hielo está por todas partes, se necesita un precioso combustible transportado en avión para fundirlo en agua. Cuando me olvido de cómo huele el mundo, me paso una hora en una habitación llena de plantas hidropónicas, bebiendo la humedad y los olores terrosos. Al cabo de un rato, no hay más mundo que este extraño y codependiente.

«Es un continente duro», le gusta decir al director de la estación, y los «barfies gritones» son mi primer indicio de ello.

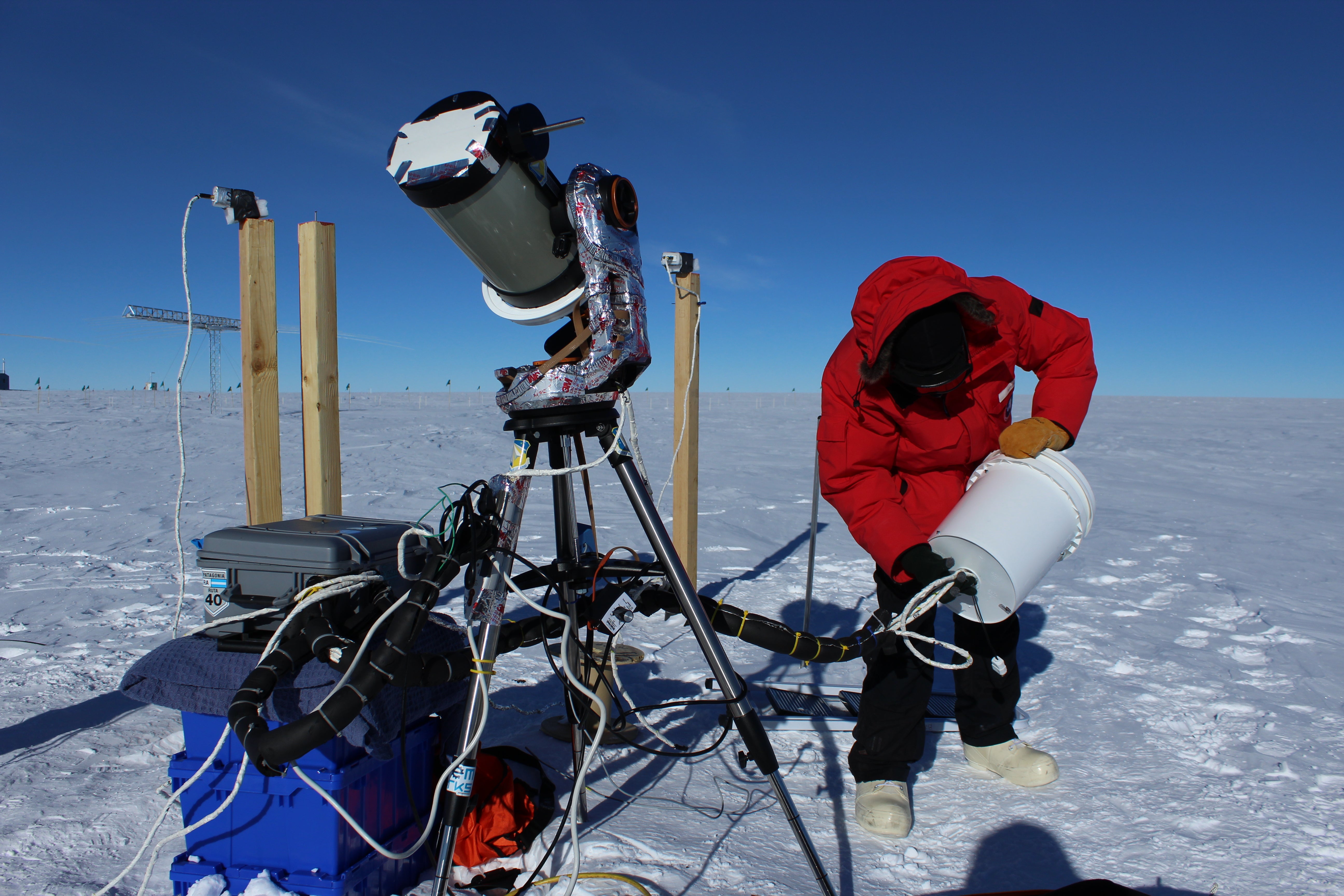

Sucede después de estar todo el día a la intemperie, con una sensación térmica veraniega de 68 grados Fahrenheit bajo cero. He estado intentando montar un telescopio para medir la turbulencia atmosférica en el Polo Sur, un montaje que requiere quitarse a menudo mis voluminosos guantes exteriores para pulsar los botones del controlador del telescopio. Tengo una pistola de calor en la otra mano, disparando constantemente un chorro de calor a 400 grados F en mis nudillos blanqueados, y no siento nada, ni siquiera el metal bajo las yemas de mis dedos.

Cuando vuelvo a entrar en casa, siento los dedos como cuatro bloques de hielo rígidos, y no puedo flexionarlos. Comienza un hormigueo que rápidamente se convierte en un fuego furioso que me mantiene despierta durante toda la noche, con náuseas y un poco de desmayo. Ahogo un grito cuando mi mano empieza a palpitar. La circulación se ha alterado a 60 bajo cero. Tardará unos dolorosos días en restablecerse, y el cuerpo intenta vomitar como respuesta de supervivencia a la repentina y furiosa cantidad de dolor que padece. De ahí: los «barfies gritones».

Una semana después, recibo mi primer paquete en el buzón APO de la estación del Polo Sur, y me sorprende lo fuerte que me golpea. Son sólo calcetines y chocolate de un amigo, pero me quedo mirando la nota adhesiva de los calcetines («¡Dobby es un elfo libre!»), perdida en mis pensamientos durante varios minutos. Sólo llevo un mes y medio fuera de casa. Pero cuando miras por la ventana, a la nieve soplada que se aleja hasta el borde del horizonte, y te das cuenta de que no hay nada más allá… puede parecer mucho más tiempo.

Es un continente duro en más de un sentido.

Steve B. es quizás el último OAE. Me pide que no enumere el número exacto de temporadas en las que ha «invernado», porque facilita su identificación, pero son más de media docena. Este año aumentará esa cifra en una más. Cuando el último avión militar abandone el Polo Sur a finales de febrero, no verá otra cara nueva en ocho meses.

Esto le viene muy bien, me dice. «El verano me estresa», dice. «Pasan muchas cosas, muchas caras nuevas. Cuando llega el invierno, puedes dedicarte a vivir, porque ahora las variables están fijadas y puedes empezar a resolverlas.»

Las variables son las otras 40 personas que pasarán el invierno con él. Juntos, soportarán seis meses de oscuridad, frío por debajo de los 100 grados F negativos, nada más que comida congelada y un aislamiento que no puede ser igualado en ningún lugar del planeta. Los astronautas lo tienen fácil en comparación, bromean los «polacos». Si tienen problemas, pueden saltar a su cápsula Soyuz, apretar un botón y estar de vuelta en la civilización menos de 12 horas después.

No es tan fácil escapar del Polo. En 2015 fue la primera vez que se produjo una evacuación médica en pleno invierno, una operación logística que antes se consideraba imposible. El aislamiento es largo, y la oscuridad juega con la mente. Los estados de ánimo son como un resfriado; contagiosos, y deben abrirse paso entre todos antes de que puedan desaparecer. Los invernantes son cuadrillas cerradas, guardadas con detalles para quienes no han experimentado un invierno ellos mismos, pero los OAE bromean sobre el «agosto furioso», cuando el estado de ánimo de la estación se vuelve oscuro e iracundo. Nada puede complacerte; todo es frustrante; estás seguro de que perderás la cabeza antes de que llegue el primer avión del verano en octubre. La etapa pasa, dice Steve… casi siempre.

Pero qué pasa contigo, le pregunto a Steve. Varios inviernos en tu haber, y sigues volviendo. Seguramente habrás encontrado una forma de evitarlo.

Sacude la cabeza. «Realmente depende de la tripulación, y de la dirección de la estación», dice. «Algunos años, casi no siento el agosto enojado. Otros años, llega pronto y dura más, porque las cosas no van bien entre el grupo. Incluso después de todos estos años… sé que mi estado de ánimo hacia el final del invierno dependerá de la gente que me rodea.»

Algunos años, el mes de agosto pasa muy agradablemente. Tan placentero que los veteranos de Polie empiezan a preocuparse por un septiembre apuñalado. Es una especie de broma… pero lo que está en juego es real. El año pasado, un invernante ruso en la estación de investigación de Bellingshausen apuñaló a su colega por contarle el final de los libros que estaba leyendo. Su única escapada del aislamiento se había arruinado. Fue el colmo de los colmos, una expresión que los polacos utilizan para describir el estar quemado hacia el final del invierno.

Entonces qué es lo que te hace volver, tengo que preguntarle a Steve. ¿Es la ciencia?

Steve responde sin dudar. «Es la gente», dice.

Veinte años de experiencia antártica le han enseñado que no hay viajeros antárticos de dos o tres veces. Es una vez y nunca más, o «tantas veces como sea posible». Ya he aprendido que estoy en este último grupo. Tengo ganas de invernar. Suena terrible, y fascinante, al mismo tiempo. Y aunque sólo soy un residente de verano, aparentemente evanescente para los que llevan décadas aquí, puedo ver que es, de hecho, la gente. El trabajo es satisfactorio, pero la ciencia avanza con o sin ti. Es la gente que conoces y los vínculos que estableces. Es la razón por la que no encajas en ningún otro sitio después de tu segunda temporada, y sientes la necesidad de volver a la camaradería y a las penurias compartidas de la Antártida.

Hay una foto mía sonriendo en el Polo Sur Ceremonial, donde los visitantes pueden hacerse fotos sin tener que hacer el esfuerzo de caminar hasta el Polo Sur real y geográfico, cuya ubicación con respecto a la estación cambia según el movimiento del hielo. Llegar hasta allí cuesta 58.000 dólares: las tarifas varían ligeramente según la compañía, pero ese es aproximadamente el precio de volar hasta los 90 grados sur. Pasar una sola noche en el «campamento de verano», una pequeña zona acondicionada al norte del Polo Sur Cerámico, puede costar cien mil dólares.

Los residentes en la Estación de Investigación Amundsen-Scott son, o bien un «becario» como yo, con aprobación científica y financiación de la NSF, o bien un «apoyo», que permite esa ciencia con combustible, comida y carga. Por definición, ser aceptado como investigador principal del Programa Antártico de Estados Unidos significa que tu investigación no puede realizarse mejor en ningún otro lugar del planeta.

La oscuridad de seis meses en el Polo Sur, por ejemplo, me permite mejorar 10 veces la resolución de frecuencia en Júpiter, revelando nueva información sobre cómo evolucionó nuestro sistema solar. Los radioastrónomos que trabajan en la búsqueda de los primeros momentos del Big Bang se apoyan en la atmósfera prístina para ver más profundamente en el universo de lo que el telescopio espacial Hubble jamás pudo. El aire más limpio del mundo sopla a través del Polo, no contaminado por la actividad humana, presentando una línea de base inmejorable para el monitoreo del cambio climático.

Pero la investigación que requiere una cooperación militar, diplomática y logística de alto nivel suele ser un objetivo atractivo. Por muy celosamente selectiva que sea esta ciudadela de la ciencia pura, si sus hazañas no se ven bien en los bocadillos de 30 segundos, puede encontrarse directamente en el punto de mira.

En 2011, el senador republicano Tom Coburn publicó un informe titulado The National Science Foundation: Under the Microscope, parte de una larga cruzada contra la agencia. Uno de los titulares más pegadizos que surgieron fue: «El dinero de los impuestos financia camarones en cintas de correr». Había un precio (3 millones de dólares) y un vídeo viral que acompañaba al titular (efectivamente, un camarón en una diminuta cinta de correr). La historia completa era mucho menos pegadiza. Los 3 millones de dólares se invirtieron en una década para estudiar cómo los cambios en la química del océano debidos a la actividad humana podían afectar a la capacidad de la vida marina para combatir las infecciones. La cinta de correr trazó la respuesta inmunitaria de las gambas cuando estaban estresadas físicamente. Cuanto más estresadas estén las gambas, menos bacterias purgarán de su cuerpo y, por tanto, más bacterias serán ingeridas por los consumidores de marisco. La cinta de correr costó 47 dólares, pagados por el investigador principal de su propio bolsillo.

Pero esta meditada respuesta no tuvo tanta repercusión en la televisión nacional como la bien empaquetada frase sonora del senador Coburn: «Tres millones para una cinta de correr de camarones. Qué demonios están haciendo estos científicos?».

Por mucho que el medio ambiente pueda insinuar lo contrario, el Polo Sur no está divorciado de la nave nodriza EEUU. Por tratado, la presencia estadounidense en la Antártida existe por una razón: la investigación científica. En un entorno político cargado de datos científicos sobre nuestro planeta, la presencia y la inversión continuada del gobierno en la Antártida es un asunto delicado. Es por esta razón que todos los nombres en este artículo han sido cambiados, y se han omitido detalles descriptivos sobre estos singulares viajeros antárticos.

Nadie aquí quiere poner en peligro el programa, o su presencia en él, con una palabra mal elegida. La gente que está conmigo en la emisora no quiere hablar en público por miedo a las reacciones de la NSF, pero se entiende bien que no son el enemigo. La NSF se ve obligada a reaccionar para proteger el premio mayor; recortar una rama para salvar el árbol.

Es un continente duro en más de un sentido.

Cuando la ciencia se acerca peligrosamente a una palabra maldita, todos deben contener la respiración y pisar con suavidad. Los científicos antárticos no sólo deben trabajar contra las probabilidades y el clima, sino también contra la presentación descuidada de su ciencia al público. El trabajo de su vida debe ser manejado como si fuera tóxico, porque puede serlo.

«Este es el último buen trabajo que la policía del buen trabajo no ha encontrado», me dice el comandante Aberdeen L. en el vuelo C-17 de Nueva Zelanda a la Antártida. Fue seleccionado para el siguiente rango, pero fue transferido a la Reserva de la Fuerza Aérea para no ser promovido lejos de visitar el hielo. «Pero espera a que lo hagan. Este lugar cambiará. Y ese tipo de cambio rara vez es para mejor».

Mi habitación da al Polo Sur, y a lo lejos está el campamento turístico de verano. Por su ubicación, la pequeña habitación que ocupo es probablemente la más cara en la que me he alojado, pero no recibiré una factura. Seguramente, pienso, podríamos financiar mucha más ciencia alquilando un ala de la estación a los visitantes. Todos se beneficiarían; tanto los turistas que gastan decenas de miles para estar aquí, como los científicos que necesitan este entorno único para aprender sobre el universo que nos rodea.

Pero este tipo de cosas tienen una forma de llegar a la gente que busca la próxima historia de gambas en una cinta de correr, y nadie, especialmente yo, quiere que este lugar cambie. Por ahora, este bastión de la ciencia pura sigue en pie, solo en una desolada meseta desértica nevada… el último buen concierto.